「洗心洞通信・電子版」とは

「大塩平八郎の乱」を研究している「大塩事件研究会」が、イベントや例会の案内等を発信するニュースレターです。

洗心洞は、大塩平八郎が自宅で開いていた私塾の名前です。

その洗心洞の名前を借りて、年2回刊行している当会の学術刊行物『大塩研究』内で「洗心洞通信」として、会の活動や大塩平八郎に関する情報を掲載しています。

天保の世において最新の技術をいち早く取り入れた大塩さんの先進性を見習い、ニュースレターという新しいプラットフォーム上に、「洗心洞通信・電子版」として、会員内外の方へいち早く情報をお届けする場所を開設しました。

大塩事件研究会とは

天保8年(1837)に大坂で起こった「大塩平八郎の乱」は多くの人々によって知られている有名な事件です。当時の幕政を揺り動かし、新しい歴史の流れをつくる契機となったことも大方の認めるところです。この事件をめぐっては、さまざまの記録や伝承があり、大塩は今なお民衆の中に生きつづけている感があります。テレビや新聞で度々取り上げられるのもそのためでしょう。

この事件の研究については、すでの多くのすぐれた成果がありますが、まだ未開拓の点も多く、人に知られずに、埋もれている史実もかなりあると推測されます。この事件に、直接・間接にかかわった多くの人々に光をあて、当時の社会世相をふまえながら、事件の全貌を明らかにする必要があります。さらにそれが現代の私たちに持つ意味を考える必要を痛感しています。

このような問題意識から、昭和50年(1975)、「大塩事件研究会」が結成されました。母体は、それ以前20数年にわたって、大塩家の菩提寺である成正寺を中心として、事件関係者の追悼・顕彰をつづけてきた「大塩中斎先生顕彰会」です。これに対し本研究会は、上記意味から、追悼・顕彰にとどまらず、事実にもとづいた研究・調査や、その成果の市民への還元など、大阪の学問・伝統を生かした特色ある活動を期しています。現在、研究者・教育者をはじめ、関係者の子孫や、事件に批判的な人も含めて、関心を持たれる市民の方々の参加を得ていますが、さらに多数のご入会をひろくお願いする次第です。

大塩事件研究会会長 藪田 貫

(大塩事件研究会 案内リーフレットより引用)

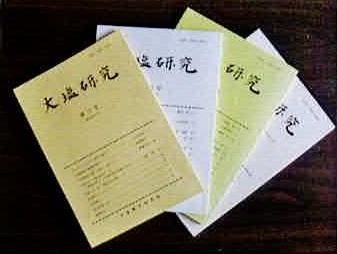

学術誌『大塩研究』

学術誌『大塩研究』を年2回刊行しています(1976年創刊)。

会員の方へは、最新号を発行時に進呈。

どなたでもご参加いただけます

大塩平八郎の私塾「洗心洞」には、武士だけではなく、町民・農民など身分の垣根を越えて、数多くの人が通っていました。

「大塩事件研究会」にも大学の研究者だけでなく、いわゆる一般人の会員が多く参加しています。なかには、会に入ってから「大塩平八郎」についての本を読みだした人も…。

なので、初心者大歓迎です。くずし字なんて読まれへんし~という方も大丈夫です。まずは、イベントへお越しください。例会(イベント)は、どなたでもご参加いただけます。みなさまのご参加をお待ちしています。

当ニュースレターへの登録くださいましたら、イベント案内等をメールでお知らせいたします(ニュースレターはメールアドレスのみの登録です)。

会場その他の都合により、会員のみがご出席いただけるイベントもあります。

ご入会希望や当会にご興味のある方は、下記のリンクよりご連絡をよろしくお願いいたします。

「洗心洞通信・電子版」へ移行する以前の大塩事件研究会のお知らせ等は「大塩事件研究会のブログ」でご覧いただけます。

すでに登録済みの方は こちら